プログラミングと子育てをテーマに座談会をしました

昨日は初めての座談会でした。

ダイバーシティというテーマの中で、親と子という関係の新しい学び合いの形を考えているNPO法人GEWEL ダイバーシティー & インクルージョン推進活動、ビジネスリーダーの育成さんとの協働開催です。

日曜日の朝一という時間帯でしたが、熱心な3名の保護者が参加してくれました。

なんと、全てパパさん!!

お子さん連れで参加してくださった方もいたので

話をしつつ、子どもたちはlittleBitsやLEGOで遊びつつ

といった感じで、終始のんびりムードの2時間でした。

初めての座談会で段取りが悪く…

最初に皆さんから自己紹介をしてもらうのを忘れてしまったのですが

半ば強引な意見交換の促しにも関わらず、皆さん快く応えてくださってありがたかったです。

時間配分は当日の様子を見ながら…

と思っていたので、話の流れから半分くらいは探プロの話をさせて頂きました。

どの程度お役に立てたかは?なのですが

個人的には、とても大きな気づきがありました。

次世代を担う子どもたちには、少なくとも幼少期には

プログラミングのやり方ではなく、プログラミングの考え方を身につけてもらいたいと私は考えています。

なので探プロでは、子どもたちが将来、いろいろな場面でその考え方を応用してもらえるような学習の形を提案しています。

一方で、その保護者である大人は、プログラミングというものをどう捉えているのだろう?

というところが、今ひとつ掴めないでいたのですが、今日のお話の中に少しヒントがあったような気がしています。

プログラミングを経験してこなかった大人世代は、そもそもプログラミングがどんなものなのか?

何を学べば何ができるのか?

ということがイメージしづらいので、子どもたちが体験するプログラミングが、将来どんな形で仕事に役立つのか?

といった繋がりを理解できることが、もしかしたら重要なのかもしれないなぁ、と思いました。

そうしないと、家庭の中でお子さんと一緒にプログラミングを学ぶ、ということ自体が難しくなってしまうでしょうから。

プログラミングを学べば論理的思考力がUPする!

のようなスキルの話ではなく、実務的にどう役に立つのか?

ということを、もう少しイメージできるような伝え方、学び方というものを意識することが求められているのかもしれない

というのが、大きな気づきでした。

最近よく、プログラミングは大人も学ばないと!

という話をされるのですが

何を知りたいのですか?

と聞いても、プログラミングが分からないのですがら、何を知りたいのかも、ご本人はよく分かっていなかったりします。

私は、子どもだろうが、大人だろうが、即戦力となるプログラマーを目指すのでなければ

とりあえず、その概念、考え方を学んでおけば良いと思っていますが

私の伝え方が足りないこともあり

実際の実務との繋がりがまだ、イメージしづらいことが多いようです。

探プロは子ども向けの学習コンテンツですが

果たしてこれは、このままの形で大人にも通用するのか?しないのか?

もう少し吟味が必要なようです。

もし大人には通用しないとなったとき、探プロは方向性を見直すべきなのだろうか?

ということを今日一日、考えてみたのですが

今の時点では、NO、ですね。

プログラミングスキルを習得するのが目的なのであれば

それは他のコンテンツにお任せすれば良いので

探プロはあくまでも、考え方にフォーカスしていこうと。

なぜなら、それが一番、応用が効くと考えているからです。

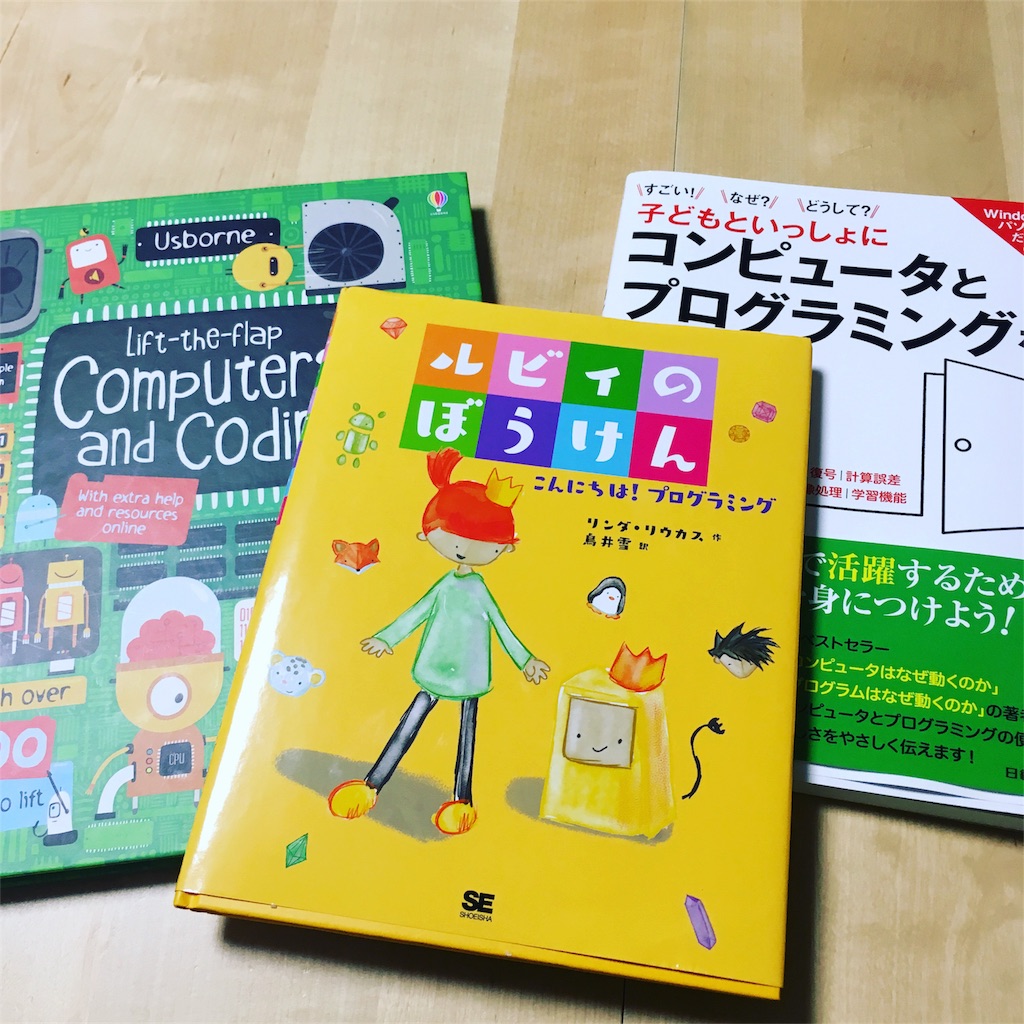

さて、次回からはまた、『ルビィのぼうけん』の超訳にチャレンジしようと思います。