【コラム】プロ・テック倶楽部様の幼児向けプログラミング講座が盛況のようです

幼児向けプログラミング講座のカリキュラムを監修させて頂いているサイエンス倶楽部様にて先日、開講後の様子を伺ってきました。

正式な開講は次年度ですが、11月から始まったお試しコースが既に大盛況のようです。

全く宣伝をしていないにも関わらず、既に会員は250名を突破したとか。

もともと、幼児向けプログラミング学習の潜在ニーズは非常に大きかったようで、口コミであっという間に枠が埋まってしまい、教室によってはクラスを増設して対応されています。

対象は年中、年長、小1、小2と少し幅がありますが、どの年代の子たちも夢中になって取り組んでいるようでとても嬉しいです。

年中さんは保護者と一緒に参加していますが、年長さんからは1人参加です。

小学生も混ざっているので、教室によっては年下の子を気遣って生徒同士で教え合う姿も見られるそうです。

とってもいいですね!

1回目の講座はEdisonをバーコードで動かすものですが、音や光に反応して動いたり、する様子を見るだけでも、子どもたちにとっては刺激的なようで

とっても盛り上がっているのだとか。

おかげで、他のサイエンス系講座を受講している会員の保護者からは怪訝な顔をされる...ようですが、楽しんでくれているのは何よりです。

第2回目の講座からは、いよいよPCを使ってのプログラミングを始めるわけですが、ここで初めてパソコンに触れ、マウスを使う子たちが大半です。

一昔前であれば、パソコンのあるご家庭もそれなりにあったと思うのですが、スマホやタブレットが浸透したこの頃では、パソコンを見ずに育つ子どもも多いのではないかと思います。

小さな手で大人用のマウスを扱うのに苦戦しながらも頑張ってます

といったお話を聞くと、幼児の子たちの目には、パソコンやマウスというツールはどんな風に映っているのだろう?

と興味深いです。

パソコンを使って画面上のブロックを並べること=プログラミング

というのはプログラミング学習の一側面でしかありません。

プログラミングそのものを学ぶのではなく、あくまでもプログラミングの考え方を学んでいるのだ

というところを、12回の学習を通じて一つずつ、伝えていければと思っています。

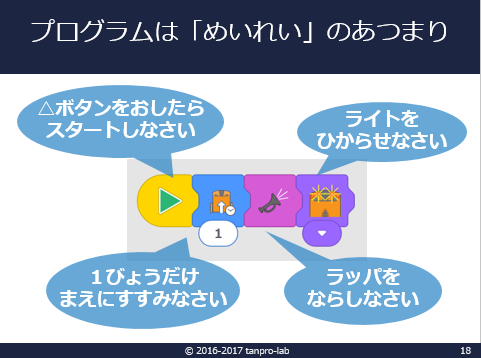

例えば、探プロではプログラムのことを「命令」の集まりと定義していますが。

これだけで終わると、プログラミングというのはパソコンを使うこと、ロボットを動かすこと、画面上のブロックを組み合わせること、といった理解になってしまいます。

そこで、身近なところにあるプログラムを紹介します。

では、これはどうでしょうか?

「命令」の集まりと捉えれば、これもプログラムのはず。

でも、違うって分かりますよね。

何が違うと思いますか??

答えは、命令によって "いつも同じ動き" をするかどうか?

の違いです。

お母さん自身にとっては、子どもはロボットじゃない、ってことに気づくきっかけになったりして?(笑)

ちなみに、運動会や演奏会のプログラムも、立派なプログラムです。

1つ1つの項目が、必ずいつも同じ動きをするからです。

第3回目以降は、アルゴリズムやインタフェースといった学習に入っていきます。

年中で??

と思われるかもしれませんが、基本的なプログラミングの考え方というのは、年齢に関係なく理解できるものだと思っているので

幼児だろうか小学生だろうが、そして大人だろうが、伝えることは同じです。

ただその考え方の活用範囲が、少し違うだけだろうと思っています。

幼児向けのプログラムでは、自分自身と家庭、幼稚園・保育園や小学校、といった範囲を「社会」と捉えているので

その「社会」の中で、プログラミングの考え方がどう関係しているのか?

いかに自分ごととして捉えることができるか?

そこを最も重視してコンテンツを作っています。

Edisonで遊ぶだけじゃないんですよ!

もし、講座に通われている方でこのBlogを読んでくださっている方がいたら是非、感想を教えてください。

この講座を通じて何か1つでも、新しい気付きが生まれると良いなぁ、と願っています!